憲法の行政書士試験・司法書士試験における独学・対策

資格試験での憲法の出題傾向

このサイトは宅建、行政書士、司法書士の資格試験がテーマとなっていますので、この3つの試験の出題傾向についてお話しします。内容はこれから資格試験の勉強を始めるような「初心者の方」向けとお考え下さい。

| 宅建 | 出題なし |

| 行政書士 | 択一式 5問 多肢選択式 1問 |

| 司法書士 | 択一式 3問 |

いきなりですが、宅建試験では憲法の問題は出題されないので、全く勉強する必要はありません。

行政書士試験では、択一式5問と多肢選択式1問の合計6問が出題され、出題される問題数の1割とそれなりの割合を占めています。憲法の地方版的な「地方自治法」の出題もあり、同法を理解する上でも重要な科目となります。憲法を苦手としていないほうが合格点をクリアするのが楽になるでしょう。

一方、出題数が3問と少なめの司法書士試験では、憲法と関連の深い科目がなく、出題数と比較して学習範囲は広いため、どこまで勉強するのか悩ましいところです。

憲法の問題の難易度は、近年に限れば「行政書士 > 司法書士」となっており、行政書士試験の問題の中では比較的難しい問題が出やすくなっています。資格の難易度では司法書士のほうが上ですが、行政書士試験レベルで憲法を学習した場合、むしろ司法書士試験の憲法の問題は「落とせない問題」のレベルの出題が多いという傾向があります(あくまで近年の傾向となります)。

憲法の資格試験対策

憲法といえば、誰もが1度は聞いたことがあると言っても過言ではないと思います。「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の三大原則や「憲法記念日」が有名ですよね。

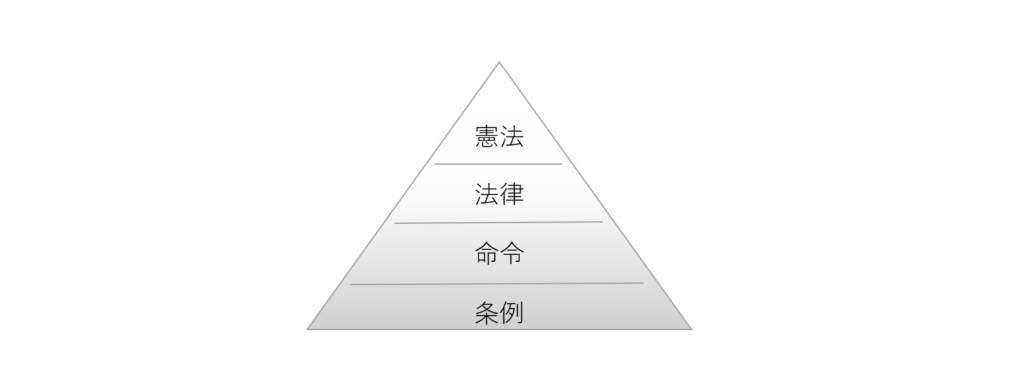

憲法は日本における法規の中で最高の地位にあり、憲法に違反する法律は作ることができません。

憲法の条文は一つ一つが短いものが多く、例えば民法が1050条まであるのに対し憲法は「103条」までしかありませんので、勉強するうえではとっつきやすいほうといえますが、憲法の学習の肝となるのは、条文に加えて「学説」と「重要判例」を知ることです。

過去5年の憲法の出題実績

| 行政書士 | |

|---|---|

| H30 | ①国務に関するその他の行為★ ②学問の自由★ ③生存権★ ④参政権 ⑤天皇 ⑥公務員の政治的自由★ |

| R1 | ①議員の地位★ ②家族・婚姻★ ③選挙権・選挙制度★ ④教科書検定制度★ ⑤裁判官★ ⑥NHK受信料★ |

| R2 | ①精神的自由★ ②表現の自由★ ③議院の自律権★ ④衆議院の解散 ⑤第三者没収★ ⑥労働組合★ |

| R3 | ①損失補償★ ②プライバシー権★ ③政教分離原則★ ④国会☆ ⑤参政権 ⑤裁判員制度★ |

| R4 | ①表現の自由★ ②職業選択の自由★ ③適正手続★ ④内閣 ⑤裁判の公開★ ⑥司法権の限界★ |

| 司法書士 | |

|---|---|

| R1 | ①外国人の人権★ ②立法★ ③独立行政委員会☆ |

| R2 | ①表現の自由★ ②法定の手続保障★ ③司法権★ |

| R3 | ①思想・良心の自由、信教の自由★ ②経済的自由★ ③内閣★ |

| R4 | ①人格権★ ②法の下の平等★ ③国会★ |

| R5 | ①社会権★ ②違憲審査権★ ③財政★ |

上記表は、過去5年間の行政書士試験と司法書士試験において問われた憲法の出題実績です。これらの資格試験の憲法の問題では、基本的に条文というより大半で「重要判例」「学説」についての正誤を問う問題が出題されています。

特に第三章「国民の権利及び義務」というカテゴリーについては判例問題が中心となります。よく出題されるのは下記表のような「人権」やいわゆる「〇〇の自由」と呼ばれる条文等の判例となります。

| 11条 基本的人権 | 20条 信教の自由 |

| 13条 新しい人権 | 21条 表現の自由・知る権利 |

| 14条 法の下の平等 | 22条 職業選択の自由 |

| 19条 思想・良心の自由 | 23条 学問の自由・大学の自治 |

但し、全く条文知識が問われないかといえばそんなことはなく、判例の内容を知る前提としても条文知識は必要です。憲法は前述のように条文が短いものが多く、条文の数も少ないので、勉強するなら学説・判例知識よりもまず条文から進めていったほうが良いでしょう。

※条文の勉強についてはこちらの記事もご参考ください。

条文知識

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

上記は「(国会の)臨時会の招集」についての条文ですが、条文知識が問われる問題ではこの内容の正確さが問われます。

→ 誤った選択肢の内容の例:「国会は、臨時会の召集を決定することができる」等

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

→ 誤った選択肢の内容の例:「国会議員は、各々国政に関する調査を行うことができる」等

傾向として「国会」「内閣」「財政」については条文知識が問われやすいと思われますので、少なくともこれらの条文の内容は頭に入れておくべきでしょう。

学説

「学説」に関する問題は、憲法では主に判例と絡めて出題がされます。これは条文を勉強するだけでは試験で問われた際に解くことができません。

<例> 大学の自治

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

上記条文には「大学の自治」についての記載はないですが、通説では、学問の自由と密接不可分の関係にあることから憲法23条により保障されるとされています。

<例> 憲法13条に列挙されている権利

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法13条の権利については「具体的な権利の例示列挙である」という説(権利性肯定説※判例・通説)と「通則的な性質しか持たない(プログラム規定)」という説(権利性否定説)があり、それぞれの説の内容や、どちらが判例・通説となっているのかといった点が問われます。

少々ハードルが高い部分がありそうに思えますが、とりあえず試験レベルでは深く勉強する必要はなく、とにかくその学説について知っているかどうかという点が重要です。(参考書やWEBサイト等から学習する必要があります。)

判例知識

1.どの条文についての重要判例なのか?

2.何が争点(論点)となっているのか?

3.最高裁の出した判断の内容(結論)

判例知識が問われる問題について一つ確実に言えることは、その問題で問われている判例を全く知らずにその場で考えて正解を導き出すのは非常に困難ということです。逆に内容を知っていれば(覚えていれば)正解を導くことができます。

重要判例において必ずしも全文をチェックする必要はなく、少なくとも「どの条文についての重要判例なのか」「争点は何か」「結論は何か」を知り、重要判例を数多く知っておくことが得点をとるためのコツとなります。