宅建試験の攻略法、難易度と切り捨てるべき科目とは?

この記事は「これから宅建の勉強を始めようという方」「独学で宅建試験を受けてみようという方」又は「宅建試験の勉強に悩んでいる方」などを対象にした、宅建試験の対策・攻略について記載したものとなります。

あっさり高得点を取って合格できるような実力のある方は、おそらくこのページを見ていないと思います。

内容については、私が宅建試験の独学から得た経験等による私見に基づいた対策・攻略法となりますのでご注意ください。

宅建試験の合格基準点

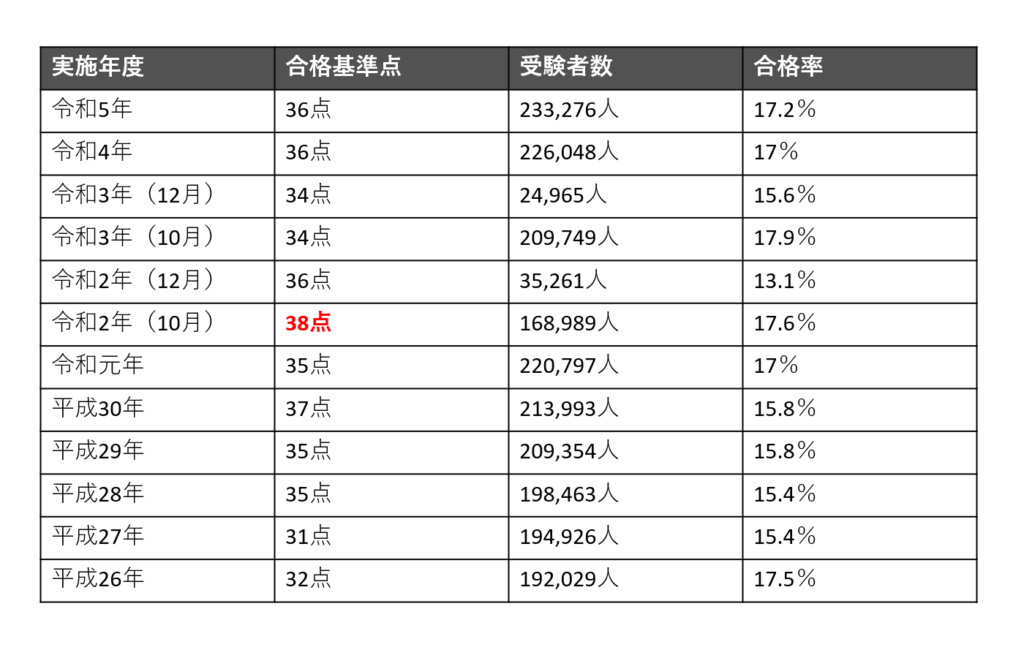

試験攻略を考える上では、まず「宅建の合格基準点」について知っておかなければなりません。

資格試験の勉強をするにあたり、やはりある程度合格点からの逆算はしておいたほうがよいです。普通に勉強して高得点を取れるような人は何も考える必要はなく、そうでない人ほど合格点をクリアするための戦略が必要となると私は考えています。

宅建試験の合格点は事前に決まっているのではなく、受験者全体の上位約15~17%までの点数が合格基準点となります。

「38点」とれば合格できるのかな?ということについては、過去の合格基準点を確認した方ならおそらく一度は考えることでしょう。

今後合格基準点が上振れする可能性はもちろんありますが、宅建試験の長年の歴史で合格基準点は38点を超えたことがないようなので、多めに想定しても「39~40点」取れれば合格はほぼ確実と思われます。

宅建試験の難易度と出題科目

宅建試験は毎年20万人ほどの受験者がいるメジャーな資格ですが、難易度については、資格学校等の評価(必要学習時間など)を参考にすると「難関というほどではない」というところではないでしょうか。必要な学習時間は200~400時間とされ、全問選択式かつ4択問題の試験形式であることを考慮すると、確かに難関とは言えません。

ただ、私個人は「決して簡単ではない」とも思います。私が思う宅建試験の最も難しい点は「出題科目が多い」という点です。

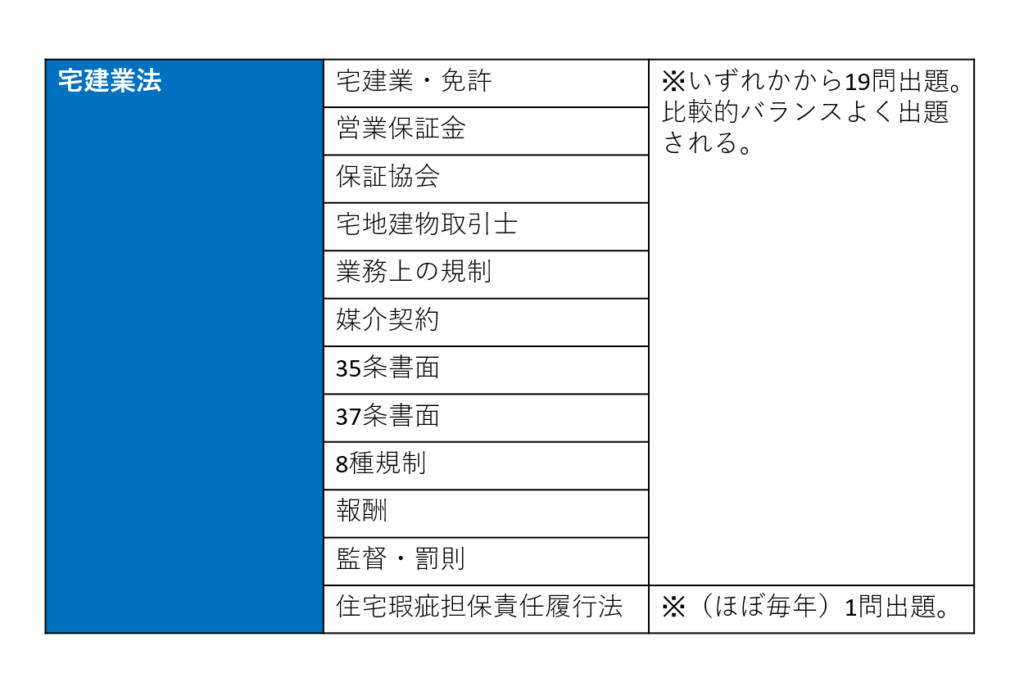

全50問中、宅建業法20問、民法10問、借地借家法・都市計画法・建築基準法が各2問、残り14問は1科目ごとに各1問です。

つまり「勉強してもたった1問しか出題されないもの」が14科目もあることになります。さらに出題されるかどうか不明な科目があるので実質14科目以上の計算です。これだけの科目を全部勉強して「確実に1点を取る」というのは、非常に難易度の高いミッションでしょう。

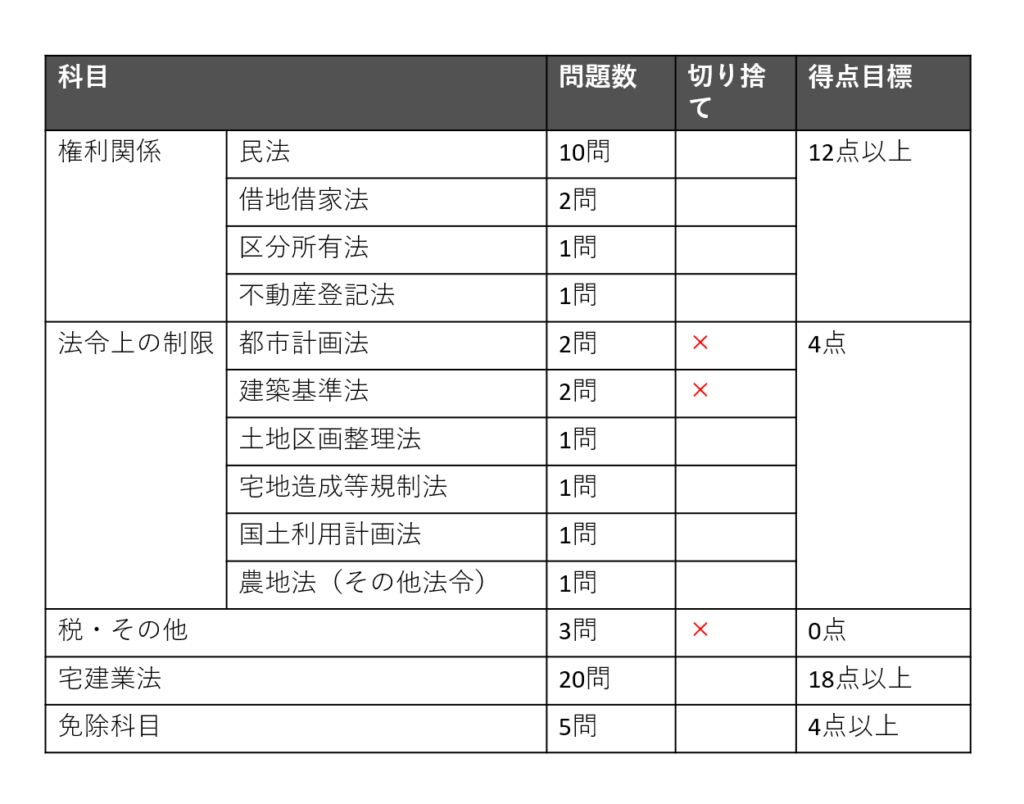

要するに何が言いたいかというと、闇雲に試験範囲を勉強するのではなく、自信がない人ほど勉強する科目を減らして、スパッと点数を諦める科目(切り捨てる科目)を決めたほうが楽になるということです。

上述したように「38点」とれば合格の可能性が高い以上、合格するだけなら40点以上は必要ありませんので、極論すれば10点分くらいは全く勉強しなくてもよいことになります。

資格学校の講師さんたちに教わった場合、講師さんたちは立場上「〇〇の科目については教えません。勉強しなくていいです」とは言えないと思います。

このあたりを自由にメリハリつけられるのが独学の強みですので、どの科目を切り捨てるべきかについての私の考えを述べたいと思います。

切り捨てる科目・その1

都市計画法

建築基準法

建築基準法・都市計画法を切り捨てる理由は、いずれも勉強範囲が広い(覚えることが多い)のに配点が少ない(各2問)ためです。

建築基準法

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている法律です。

建築基準法は、複雑なルールや細かいルール、単に数字を覚えるルールなどがたくさんあり、記憶力に自信のない私などは「まず真っ先に捨てる候補」となりました。

2問の配点があっても、私の考えでは勉強する範囲とは完全に割が合わず、コスパは最悪です。

都市計画法

「都市計画法」とは、行政が都市計画を実施する時のルールで、都市計画のために各地域に様々な制限をかけたり、民間が行う開発に対して許可を出すか否か等、都市計画に沿った都市を構築していくための法律です。

建築基準法と同じく、2問の配点は勉強する範囲や量が割に合っていないと個人的に考えています。

※注:これらの科目は、宅建業に従事することを考えた場合は勉強したほうがよいです。試験に合格することだけを考えると労力に見合わないということです。(勉強自体は合格後でもできますし、なんなら試験終わって自己採点後にすぐ勉強してもいいと思います。)

切り捨てる科目・その2

税関係(不動産取得税・固定資産税・登録免許税・所得税・印紙税・贈与税)

不動産鑑定評価基準・地価公示法

これらを切り捨てる理由は、勉強しても出題されるかどうかわからないものが多いので、出題されなかった分の勉強が(試験的に)無駄になるためです。

税関係

税関係とは不動産に関する税知識ですが、毎年6種類の税から2問が出題されます(令和4年は印紙税・固定資産税、令和5年は印紙税・不動産取得税)。

比較的覚えやすいもの(印紙税など)から複雑なルールのもの(所得税・贈与税など)があり、確実に点を取るには全ての勉強が必要になる一方、出なかったものの勉強は無駄となってしまいます。中途半端に3科目くらい勉強したら全く出なかったということもあり得ます。6科目のうち4科目は出ないのはさすがにきついです。

不動産鑑定評価基準・地価公示法

| 不動産鑑定評価基準 | 不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準。 |

| 地価公示法 | 土地鑑定委員会が地価公示(毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与える)において根拠とする法律。 |

税関係にプラスして毎年いずれか1問が出題されています(令和4年は地価公示法、令和5年は不動産鑑定評価基準)。税関係と同じように、確実に1点を取るのに両方の勉強が必要で、出なかったほうの勉強は無駄となります。

※私が除外することとした各科目を勉強するのはもちろん自由です(切り捨て科目はあくまで私個人の考えであり、どの科目も宅建業には重要です)。ただ、うろ覚えでは「正解がわからない」「2択まで絞れたけど結局不正解」などということがありますので、私のように覚える量に自信がない方は、どれかをばっさり切り捨ててその分他で確実な知識を身に着けることに注力したほうが良い場合もあります。

勉強すべき科目でどのように得点するか

ここまで-7点、残り43/50点となります。「そんなに切り捨ててなくない?」と思われるかもしれませんが、さすがに残り全問正解は難しく、何点か失点した場合の保険が必要です。

勉強すべき科目と得点目標は下記の表のようにしました。それぞれ説明いたします。

超重点的に勉強するのは「宅建業法」(20問)

「宅建業法」は宅建試験において中心的に出題され、配点が20点もあるため、言うまでもなく勉強の最重要・超重点科目となります。絶対に避けては通れない科目であり、20点中18点以上を目標にしたいところです。

確実に点を取りたい科目(4問)

確実に点を取りたい科目は次の4科目としました。出題範囲が比較的絞られているためです。

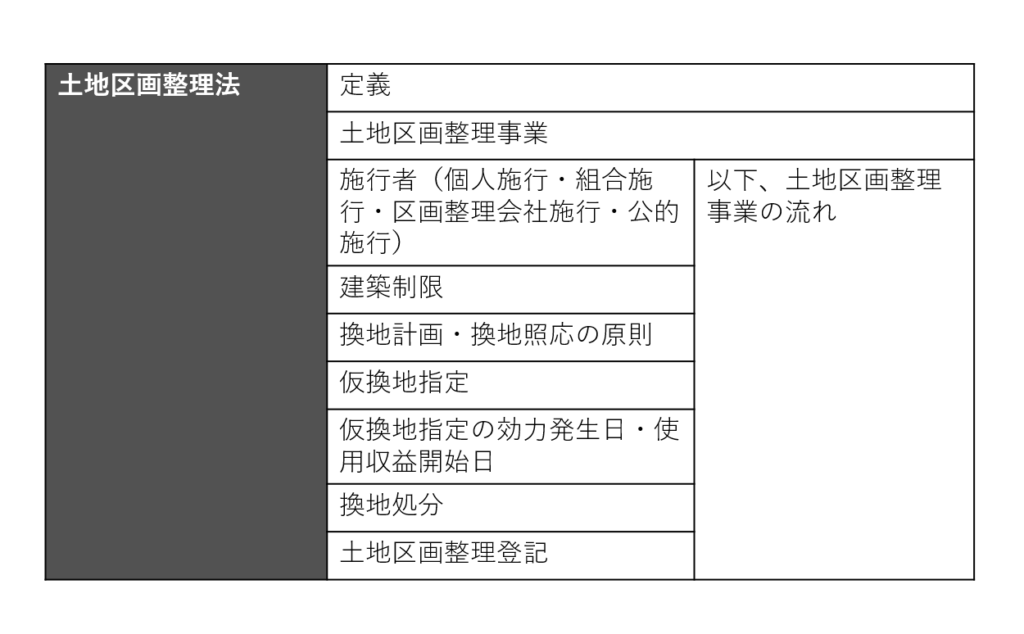

土地区画整理法

「土地区画整理法」は、土地区画整理事業に関して施行者・施行方法等の必要な事項を規定しています。

上記の表は「土地区画整理法」の主要な出題範囲です。土地区画整理事業の流れを勉強することでだいたいの出題範囲をカバーすることができます。中でも「土地区画整理組合(組合施行)」に関する内容は頻出となっています。

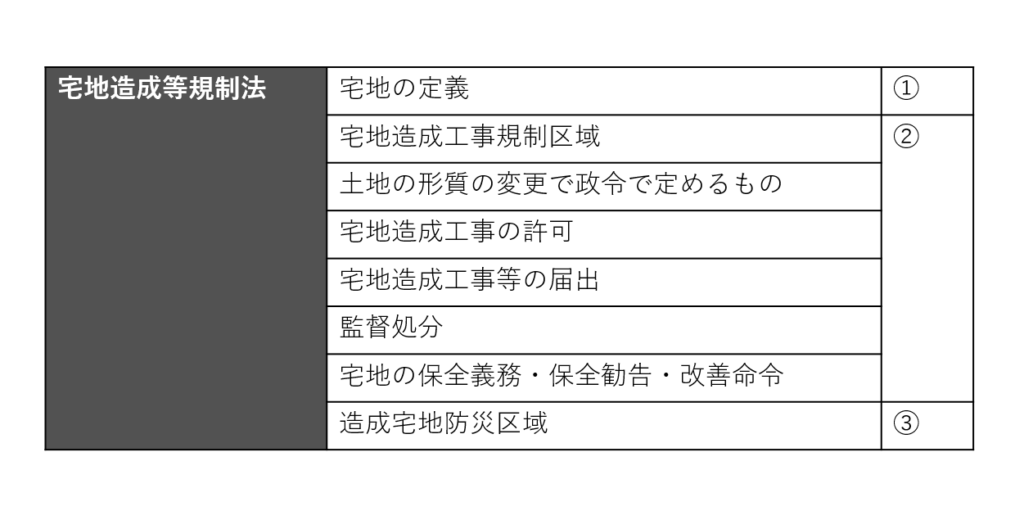

宅地造成等規制法

「宅地造成等規制法」は、宅地造成に伴う崖崩れ・土砂の流出による災害の防止のために必要な規制を定めた法律となります。

上記の表は宅地造成等規制法の主要な出題範囲です。大まかに分けると①「宅地の定義」②「宅地造成工事規制区域」③「造成宅地防災区域」となります。ポイントは「土地の形質の変更で政令で定めるもの(盛土・切土)」は許可が必要であること、「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」は別物で両方同時に指定できないこと等です。

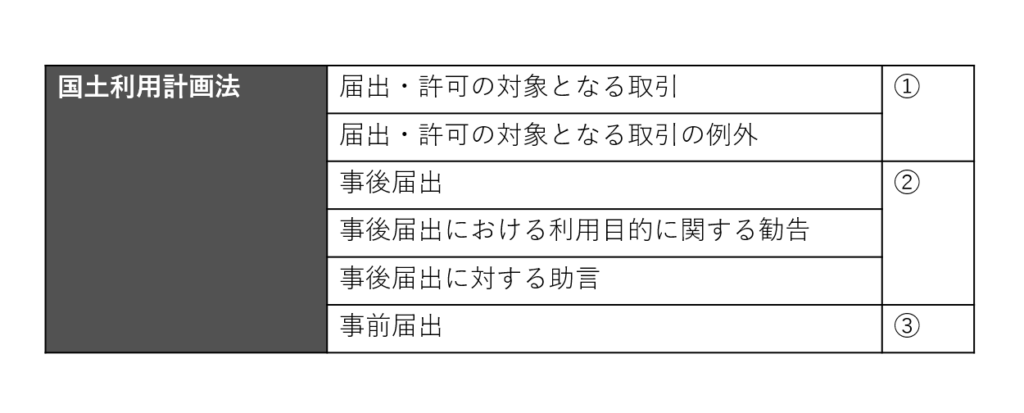

国土利用計画法

「国土利用計画法」は、土地の投機的取引及び地価高騰を抑制し、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることが目的です。

上記の表は国土利用計画法の主要な出題範囲となります。大まかに分けると①「届出・許可の対象となる取引(の例外)」②「事後届出」③「事前届出」となりますが、主に①と②に関する内容が出題されています。

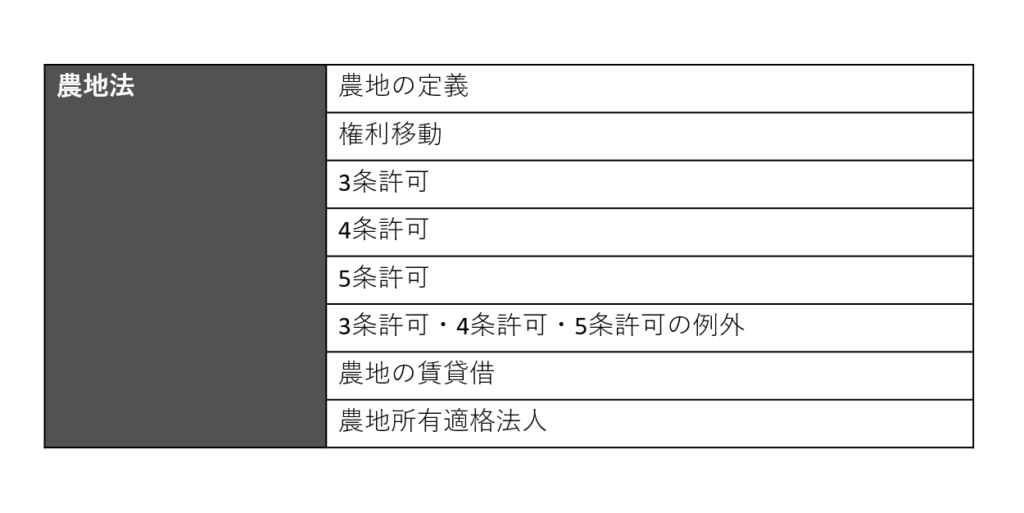

農地法

「農地法」は農地の売買・転用を制限することにより、農地の保護や農業者を確保することが主な目的です。

上記の表は農地法の主要な出題範囲です。農地法は条文は多いですが、全てが試験範囲ではなく、主に「3条許可」「4条許可」「5条許可」に関係することが試験範囲の対象となります。

※国土利用計画法の「届出・許可の対象となる取引(の例外)」と農地法の「権利移動(3条許可・5条許可)」は対比して覚えることが可能です。

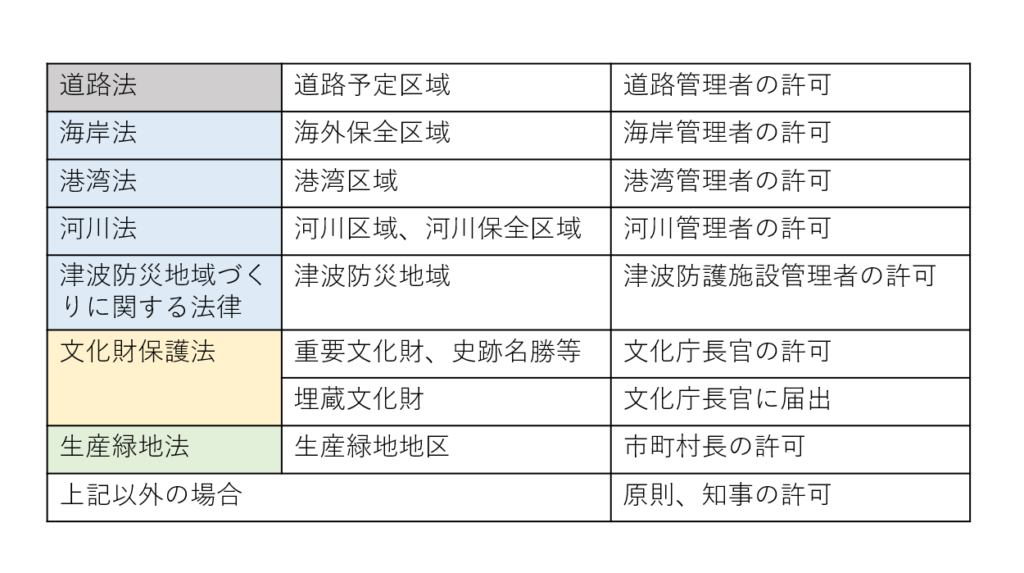

その他の法令上の制限

その他の法令上の制限は、農地法又は国土利用計画法に代わって出題されることがあります(出ないことが多いです)。

特定の区域内で一定の行為を行う場合等に「誰に許可を得なければならないか?」又は「誰に届出をしなければならないか?」という内容の問題が出題されます。難易度はそれほど高くないため、代わりに出題されればラッキーかもしれません。

権利関係(14問)

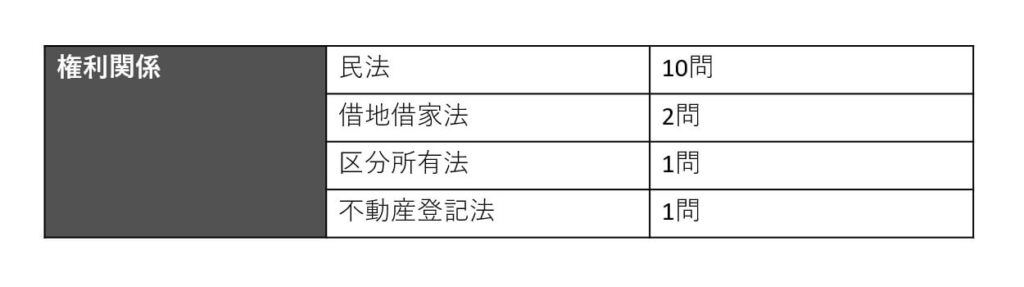

宅建試験では、「民法」「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」の4科目を権利関係と呼んでいます。

一般的に宅建受験者は「権利関係が苦手」と言われているようです。中でも10問の配点がある「民法」の勉強範囲は広く、時間がかかりますので、民法を切り捨てたくなる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、民法の10点はあまりにも大きく、民法の他にも民法の特別法である「借地借家法」があります。「借地借家法」は民法の賃貸借や物権等と関連付けて勉強すべきで、完全に民法だけを切り捨てるということもできませんので頑張って勉強しましょう。

※民法は他の資格試験でも出題されることが多いため、勉強すると非常に役に立つと思います。(ただし、宅建試験においては「親族法」についてはほぼ出題されません。)

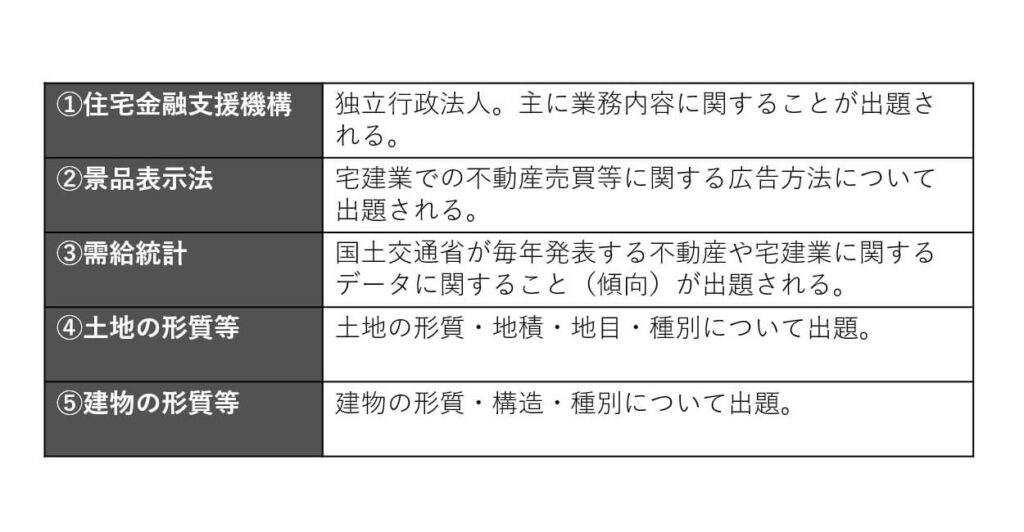

免除科目(5問)

免除科目とは、宅地建物取引業に従事している人が「登録講習」を受けた後で宅建試験を受験した場合、5点免除(全問正解扱い)される科目のことです。

上記表の科目から各1問ずつ出題されます。一般受験者は免除されないので、絶対に落としたくない問題となります。(1問程度は失点しても仕方ないかもしれません。)

※「免除科目」については別記事がありますのでこちらもご参考ください。

合計38点以上目標

「切り捨てる科目」の点数を引き、「勉強すべき科目」から数問は間違えてしまうことを想定すると、合計38点以上が目標となります。

「もし38点だった場合は安心できないんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、仮にどう考えても安全圏の点数を狙うとすれば、その点数を取れるだけの勉強量が必要となります。

私個人が独学の際に学習時間短縮等のために考えた方針・方法であり、必ずしもこの通りにする必要はなく、それぞれアレンジ・調整等をしていただければと思います。本記事が何かのお役に立てれば幸いです。