親権(監護権、管理権、利益相反行為、親権の喪失・停止等)の重要項目をわかりやすく独学する【民法】

「親権」は、民法では親族法に分類され、818~837条までに規定されています。民法の中ではあまりメジャーな内容ではありませんが、実生活と関係の深い身近な内容といえます。

親権に関する資格試験での出題傾向

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

| 宅建 | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – |

| 行書 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 司書 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | 〇 |

「親権」は、過去10年、親族法の出題が少ない宅建試験で1回(選択肢の中の1つで混合問題)、行政書士試験でも1回のみの出題である一方、司法書士試験では5回も出題されており、資格によって出題傾向がかなり異なります。「親権」は「後見」と絡めて出題されることもありますので、特に司法書士試験合格を目指す方は両方を勉強しておくべきでしょう。

親権者(民法818条)

(親権者)

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

親権者とは、未成年者の子に対し「親権を行う者」である。

1.未成年の子の親権者 → 父母

2.未成年の子が養子の場合の親権者 → 養親

3.父母の婚姻中 → 父母の共同親権(原則)

ます基本的な内容ですが、親権は、未成年の子に対して行使し、その親権を行う者を「親権者」といいます。親権者は通常、子の父母であり、婚姻中は共同親権となります。子が養子である場合は養親が親権者となるため、実親は親権を行使することができなくなります。

離婚又は認知の場合の親権者(民法819条)

| 父母が協議離婚するとき(1項) | その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 |

| 裁判離婚の場合(2項) | 裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 |

| 子の出生前に父母が離婚した場合(3項) | 原則:母が親権者 例外:子の出生後に父母の協議で、父を親権者にできる。 |

| 父が認知した子に対する親権(4項) | 原則:母が親権者 例外:父母の協議で、父を親権者にできる。 |

| 1項・2項・4項の協議が調わないとき又は協議ができないとき(5項) | 家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 |

| 子の利益のため必要があると認めるとき(6項) | 家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更できる。 |

婚姻中は共同親権で問題ないですが、離婚した場合は共同親権は不可となっていますので、協議離婚ではどちらが親権者になるのかも決める必要があり、裁判離婚では裁判所が一方を親権者に定めることになっています。

子の出生前に父母が離婚したり、父が子を認知しているだけの場合はいずれも原則として「母」が親権者になります。子を産むのは母ですから、婚姻していない状態では母が親権者となるのは妥当とも言えます。

注意すべきは「親権者の変更」(6項)です。原則として、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申立てしなければ変更できません。例外的に3項・4項の場合は父母の協議後に「役所への届出」で変更することができます。

子に代わる親権の行使(民法833条)

第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

この条文は一見、意味が分かりにくいかもしれません。少し言い換えると、親権者は、「その親権に服する子(未成年者)」に代わって親権を行う、となります。さらに言い換えると、未成年女子に子供ができてしまった場合、「その未成年女子の親権者」が代わりに「その子供(孫にあたる)」の親権を行使するということです。

親権の効力(民法820条~832条)

「親権」については、民法上、大まかに次のようになっています。

| 親権 | |

|---|---|

| 1.(身上)監護権 | 2.(財産)管理権 |

| 監護教育権、居所指定権、職業許可権、身分行為の代理権等 | 財産管理権、財産に関する法律行為の代理権・同意権等 |

まず「親権」というものがあり、さらに「1.(身上)監護権」と「2.(財産)管理権」に分類され、親権者はこれらを行使できます。ただ、後述の親権停止の審判等により、親権と監護権、管理権が状況によっては別々の者に属することもあり得ます。

監護権

| 監護及び教育の権利義務(820条) | 親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 |

| 子の人格の尊重等(821条) | 親権者は、前条規定による監護及び教育をするにあたり、子の人格を尊重するとともに、その年齢・発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 |

| 居所の指定(822条) | 子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 |

| 職業の許可(823条) | 子は、親権者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 親権者は、6条2項(未成年者が営業に堪えることができない事由があるとき)の場合には、許可を取り消し又はこれを制限することができる。 |

(身上)監護権は、子の利益のために、子を監護し、教育をすることができる権利であり、義務です。以前は「懲戒権」が定められていましたが、虐待等の根拠に利用されるおそれもあり、2022年の改正で削除され、代わりに821条で子の監護及び教育について「子の人格の尊重等」が定められています。

その他、資格試験対策としては、居所の指定と職業の許可・取り消しができるんだな、くらいでいいのではないでしょうか。

管理権

| 財産の管理及び代表(824条) | 原則:親権者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。 例外:その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 |

| 父母の一方が共同の名義でした行為の効力(825条) | 原則:父母の共同親権の場合で、父母の一方が共同名義で子に代わって法律行為をし又は子がこれに同意したときは、他の一方の意思に反していても有効。 例外:相手方が悪意であったときは無効。 |

| 財産の管理における注意義務(827条) | 親権者は、自己のためのするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 |

| 財産の管理の計算(828条・829条) | 原則:子が成年に達したときは、親権者は遅滞なくその管理の計算をしなければならない。 例外:その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。(プラス・マイナスで相殺できる) ※上記例外については「無償で子に財産を与える第三者」が反対の意思を表示したときは、その財産については適用しない。 |

| 第三者が無償で子に与えた財産の管理(830条) | ①「無償で子に財産を与える第三者」が、親権者にこれを管理させない意思表示をしたときは、その財産は父母の管理権に属しない。 ②前項財産につき父母が共に管理権を有しない場合で第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族、検察官の請求によってその管理者を選任する。 ③第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又は改任する必要がある場合で、第三者が指定しないときも②と同様。 ④27条~29条の規定(不在者財産管理人)を、前二条の場合に準用。 |

| 委任の規定の準用(831条) | 654条(委任の終了後の処分)、655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、親権者が子の財産を管理する場合及び830条の場合について準用。 |

| 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効(832条) | ①親権者とその子の間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 ②子が未成年の間に管理権が消滅した場合で子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職したときから起算する。 |

(財産)管理権は、未成年の子の財産を管理し、財産に関する法律行為を代理する権利です。ただし、代理行為によって「子が何らかの行為をする債務」を子に負わせる場合は、本人の同意が必要となります。

827条における「自己のためにするのと同一の注意」とは、文字通り自己のためにするのと同じレベルで管理しなさいという意味になります。これより厳しいのが委任の規定等に定められている「善良なる管理者の注意(善管注意義務)」で、そこまでのレベルは求められていないということです。

その他ごちゃごちゃと条文がありますが、資格試験対策としては全て頭に入れずとも「管理権」の内容として大まかに把握できていればよいのではないでしょうか。

利益相反行為(民法826条)

第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

1.利益相反行為:親権者とその子の利益が相反する行為(1項)

又は数人の子の間で、1人の子と他の子で利益が相反する行為(2項)

2.親権者が利益相反行為をするとき → 子のために特別代理人の選任を家裁に請求必要。

管理権の項目の中にある利益相反行為は、民法上「親権」に分類される項目の中でも重要なものの一つです(特に司法書士試験を受ける方には重要かと)。

親権者が行う行為で子が損をして親権者が得をするような行為は利益相反行為とみなされ、その行為をするには、子のために「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります(※特別代理人には特に資格(弁護士等)は必要なく、家裁の審判で決められた行為について代理行為をします)。

特別代理人が選任されない状態でされた利益相反行為は、無権代理行為となります(<判例>成年に達した子は、追認することができる)。

この利益相反行為には次の2種類がありますが、利益相反行為に該当するかどうかは、いずれも動機・目的等を問わず、客観的・形式的に判断されます。たとえ子のためや生活を考えてしたのだとしても形式的に当てはまれば利益相反行為と判断されるということです。

親権者と子の利益相反行為(1項)

利益相反行為と行為の動機 S37.10.2

親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であっても、民法826条にいう利益相反行為に当たる。

上記判例では、行為の目的が「未成年の子の養育費に供するため」であっても、子に不利益を与える代わりに親権者が利益を得ているため、利益相反行為にあたると判断されています。

| 行為 | 該当の有無 |

|---|---|

| ①親権者が、自ら借金の債務者となって、子の不動産に抵当権を設定する行為(上記判例) | 該当する |

| ②親権者である母が、その子の継父が借金の債務者となるにあたり、子の不動産に抵当権を設定する行為 | 該当しない |

| ③親権者が、他人の借金の連帯保証人になるとともに、子も連帯保証人とし、さらに親権者と子の共有不動産に抵当権を設定する行為 | 該当する |

上記表は、いずれも借金するにあたり子の不動産に抵当権を設定する行為ですが、利益相反行為となるかどうかの違いは客観的・形式的に判断して「親権者が利益を得ているかどうか」です。上記②の場合、利益を得ているのは子の継父であり、親権者である母は利益を得ていないので利益相反行為には該当しないことになります(ただし代理権の濫用に該当する可能性がある)。

数人の子のうちの一人の子と他の子との利益相反行為(2項)

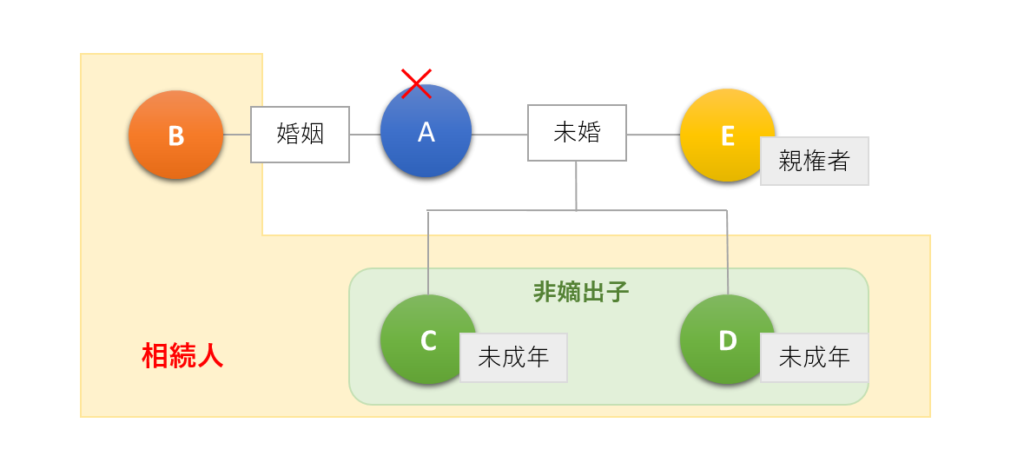

2項の利益相反行為は「数人の子ら相互間の利害に対立を生ずるおそれがあるもの」をいい、現実にその子らに利害の対立が生じたかどうかは関係ありません。例えば、上記の図で考えると、数人の未成年の非嫡出子に相続があった場合、その子らの親権者が代理して相続人と遺産分割協議をした場合、内容に関係なく遺産分割協議をしただけで利益相反行為となります。(この場合、未成年の子それぞれに特別代理人の選任が必要。)

| 行為 | 該当の有無 |

|---|---|

| 親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議(上記例) | 該当する |

| 親権者が、自ら相続放棄し、2人の未成年の子を代理して相続放棄 | 該当しない |

似たような事例では、親権者が自らが相続放棄をした上で2人の未成年の子を代理して相続放棄をした場合は、利益相反行為とはならないと判断されています。親権者と未成年の子の間でも、2人の未成年の子の間でも、利益が相反する関係とはなっていないからです。

親権の喪失・停止(民法834条~837条)

親権は、喪失する又は停止させられることがあります。

| 種類 | 原因等 | 請求者 |

|---|---|---|

| 親権喪失の審判(834条) | 原則:父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき、家庭裁判所は、請求により、父又は母について親権喪失の審判ができる。 例外:2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、請求不可。 | 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官 |

| 親権停止の審判(834条の2) | 父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき、家庭裁判所は、請求により、父又は母について親権停止の審判ができる。 この場合、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で停止期間を定める。 | |

| 管理権喪失の審判(835条) | 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき、家庭裁判所は、請求により、父又は母について、管理権喪失の審判ができる。 |

親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し(836条)、親権又は管理権の辞任及び回復(837条)

| 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し(836条) | 親権喪失、親権停止、管理権喪失の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止、管理権喪失の審判を取り消すことができる。 ※本人とは審判を受けた父又は母。(検察官は請求不可) |

| 親権又は管理権の辞任及び回復(837条) | ①親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 ②前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 |

親権に関する出題手口の例

(難)親権者の父母の一方に利益相反行為があるときは、利益相反関係にないもう一方の親権者と家庭裁判所に選任された特別代理人が共同して代理行為をしなければならない。

〇 (利益相反関係にない親権者と特別代理人が共同して代理行為をする必要がある。)