資格試験の独学による勉強の始め方②(条文問題対策)

この記事は、法律の勉強の全くの初心者向けの記事となります。

資格試験にはよく法律の問題が出題されますが、資格試験ではじめて法律を勉強するという方は、どのように勉強を始めればよいのか、戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

法律の条文に慣れていない方にはおそらくチンプンカンプンですよね。

資格試験の法律の勉強の仕方についてはいくつか種類がありますが、当サイトは「独学」がメインテーマの一つですので、ここでは私が独学で身に着けた「法律の条文の勉強の仕方」についてご紹介したいと思います。

そもそも条文を勉強する必要性はある?

まず、「法律の条文をわざわざ勉強する必要があるのか?」という点についてお話しします。

例えば、資格学校の講師さんたちが書かれた参考書を読むことは、法律学習の第一歩としては非常に有効です。一見すると複雑でわかりにくい構成の法律を、理解できるように嚙み砕いて解説しているからです。

ただ、資格試験ではいわゆる「条文問題」というものが出題されることがあります。条文問題では、「条文そのままの文章」が選択肢として出てきたり、条文だけの知識で解けたりします。

条文に全く目を通さず、法律の内容を理解しやすいように嚙み砕いてくれている参考書だけで勉強している場合、せっかく条文そのままの問題が出題されたというのにピンとこないということになる可能性があります。

また、条文を一つずつ確認していくという作業は講義や授業では行われないはずなので、やるなら自分でやる必要があります。

「法律の条文は苦手…」という方であっても、資格試験合格を目指すのであれば避けては通れない道と言えるでしょう。

※特に行政書士試験の「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」(+「行政代執行法」「国家賠償法」)については、必ず全ての条文を勉強しておくことをお勧めします。

法律の目的・趣旨を知る

一般的に知られている「民法」のような法律だけでなく、初めて聞くような「専門的な法律」が資格試験では出題範囲となります。

個々の条文を学ぶ上では、その法律の概要(大枠)をつかむことが大事であり、それらの法律が主に何の目的で作られているのかを把握しておくことも重要です。通常、第1条に目的・趣旨等が規定されています。

そして、それぞれの法律には「目次」があります。目次を見れば、どのような構成になっているかの大枠を把握することができます。

条文の勉強の仕方

法律の条文は、基本的に正確な日本語で条文のルールに従って書かれています。そのまま読んでも、少し長い文章になると読みづらい、わかりにくいなどと感じる方も多いのではないでしょうか?

条文に慣れるまでは、いったん分解する、読みやすく並び替えてみる等の方法をお勧めしますが、具体的に説明します。

主語は何か?

条文でまず重要になるのは、主語は何か?ということです。

主語を取り違えていると全く違う意味になってしまいます。

第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

だいたい主語は先頭にくるものですが、先頭にこない場合や主語が長い場合などがあると混乱しますので、まず、主語を抽出してみます。

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者

例えば上記条文の場合、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者」までが主語となります。単に「他人に損害を加えた者」を対象としていないということが重要です。

原則と例外でできているパターン

条文には、「但書(ただしがき)」と呼ばれるものがあります。これはいわゆる「原則」に対する「例外」として規定されていることが多いです。

第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

上記条文の場合で、主語と原則・例外を書き出してみると次のようになります。

主語:精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者

原則:その賠償の責任を負わない。

例外:ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

学習方法としては、(主語が)原則として「損害の賠償責任を負わない」ということをまず覚え、例外がある、その例外はどういう内容か、ということを徐々に頭に入れていきます。

要件と効果でできているパターン

(責任能力)

第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

主語:未成年者(他人に損害を加えた場合)

要件:自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき

効果:その行為について賠償の責任を負わない。

「未成年者が、他人に損害を加えた場合で、賠償責任を負わない」ときはどのようなときか?

要件:自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき

このように条文に要件と効果が規定されている場合、試験で要件について問われるというのはよくあるパターンです。

※民法712条・713条はいずれも民法709条不法行為の責任能力に関する条文となります。誰が、どのような時に、不法行為の責任を負わないか、ということが規定されているという風に理解をしていきます。

条文に括弧書きがある場合

条文に(~を除く。)、(~を含む。)等が間に入っている場合、いったん取り除いて書いてみるとすっきりして読みやすくなります。

(時効の援用)

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

最初は重要ポイントを抽出して大枠をとらえて、徐々に細部を覚える、という方法になります。※括弧書きの部分が細部になります。

多角的な勉強

同じ内容を勉強するにしても、復習する際などに角度を変えて勉強してみると理解が進みます。

対比・同時に覚える

期限の利益は、放棄することができる。(民法136条2項)

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。(民法146条)

上記条文は、それぞれ「期限」と「時効」に関する別々の条文ですが、似たような文章の作りとなっており紛らわしいため、いわゆる「ひっかけ問題」に使われやすい内容となっています。

<例> × 期限の利益は、放棄することができない。

このような内容があった場合はセットで記録等をしておき、例えば「期限の利益」について復習した場合に「時効の利益」についてはどうであったかを思い出せるようにしておくと効果的です。

図形化してみる

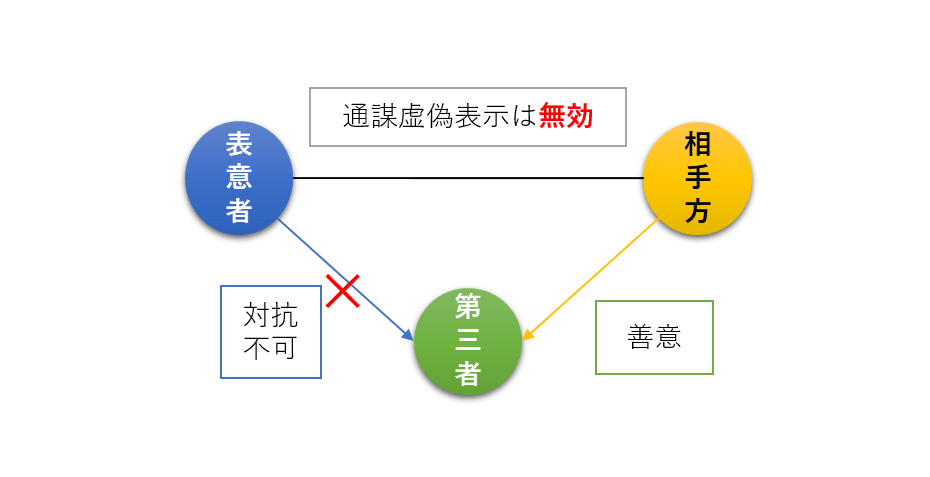

条文は文字だけでできていますので、今ひとつわかりにくいなと思ったら、図形化できる場合は図形化して視覚的に理解するのが有効な方法の一つとなります。

(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

上記の図は、民法94条虚偽表示における「表意者」「相手方」「第三者」の関係を図形化してみたものです。

「通謀虚偽表示によって表意者から相手方に譲渡された物がある場合、相手方がさらにその物を善意の第三者に譲渡した場合、表意者はその第三者に無効を主張することができない」という例の内容を表しています。

文章を見て内容がわからなくなったときは、図を思い浮かべれば何とか思い出すことができるかもしれません。

その条文がある理由を考えてみる

条文を勉強したら、「なぜこのような条文が作られたのか?」をたまには考えてみることも重要です。例えば、上述の民法94条2項の場合は、「取引の信頼性の保護」という目的があります。

条文の記載のルール

条文の記載についての重要なルールをいくつかご紹介します。

条・項・号

法律の条文は「第1条」などというように「条」とつけられていますが、「条」の文章が改行されてさらに区分されると「項」が使われます。それぞれ「第1条第1項」「第1条第2項」のようになるとお考え下さい。※「項」は2、3などと頭に数字が書かれます。1項のみ書かれません。

そして、「条」「項」の中で箇条書きをする必要がある場合に「号」が使用されることがあります。(さらにイロハがあります。)「条」「項」は文章、「号」は箇条書きというイメージがわかりやすいと思います。

なぜ「第3条の2」等がある?

これは「後から追加された条文」につけられている条文番号となります。

条文の配置には意味がありますので、条文の内容と全く関係のない場所に配置されることはありません。

しかし、例えば既存の条文である3条と4条の間にそのまま新しい条文を「4条」として割り込ませて配置すると、既存の4条以降の条文番号が全てずれてしまいます。これでは長期間「〇〇条」と定着している条文番号も変わってしまうので、そうならないようにしているということです。

接続詞

「又は」「若しくは」

いずれも選択的な場合の同じような意味に思えますが、条文では使い分けがされています。わかりやすく言えば「又は」は大カテゴリー、「若しくは」は小カテゴリーに使われます。

<例> 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

→「相続の承認・放棄」と「遺産の分割」が大カテゴリー、「相続の承認」と「相続の放棄」が小カテゴリー

上記の例の場合、承認・放棄がいずれも「相続」にかかっているので「もしくは」が使われます。

「及び」「並びに」

両方や全部を指す場合に使用されますが、原則としては「及び」が使用されます。

ただし、両方が使われている場合がややこしくなり、大カテゴリーには「並びに」、小カテゴリーには「及び」が使用されます。

みなす・推定する

「みなす」は、そのように決めるということです。

<例> 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

一方、「推定する」の場合、とりあえずそのように決められますが、そうではないという証拠が出た場合は覆ることになります。

<例> 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

準用する・例による

いずれも「〇〇と同様に考える」というような意味となりますが、以下のような違いがあります。

「準用する」・・・個々の法令の規定(条項など)を他の事項に当てはめる

「例による」・・・一つの法令の制度全体を他の事項に当てはめる

「準用する」は条文中に非常に多く使われている一方、「例による」はそれほど使われません。

<例> 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

こちらの記事もご参考ください。