準正(婚姻準正・認知準正・死後準正)の重要項目をわかりやすく独学する【民法】

「準正」とは、認知された子(非嫡出子・婚外子)が嫡出子の身分を取得(嫡出子となる)する制度です。「嫡出」と「認知」の両方に関係があります。

準正に関する資格試験での出題傾向

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

| 宅建 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 行書 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 司書 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – |

「準正」は一般的にあまり馴染みのない内容ではありますが、もともと親族法の出題が少ない宅建試験・行政書士試験だけでなく、親族法から毎回2問は出題される司法書士試験でも過去10年で1回の出題しかありません(しかも「認知」の問題の選択肢の一つ)。

逆に言えば今後いつ出題されてもおかしくないとも言えますし、それほど分量が多くないので「嫡出」「認知」とともに勉強しておいたほうがよい内容と言えるでしょう。

準正(民法789条)

第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

準正( 父の認知 + 父母の婚姻 ) = 嫡出子の身分を取得する

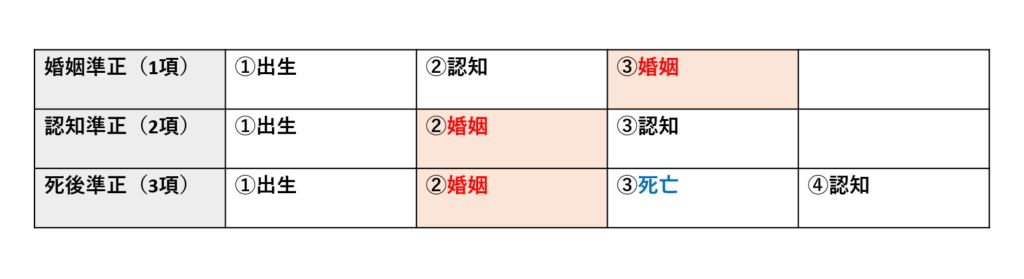

「婚姻準正」「認知準正」「死後準正」の3パターンの準正がある。

認知準正の効果の発生時については、条文の記載と異なる点がある。

まず、準正とは、非嫡出子が(夫婦の子と同様の)嫡出子の身分を取得するということです。

そして準正には、3つのパターンがあります。それぞれ1項「婚姻準正」、2項「認知準正」、3項「死後準正」です。

これらの準正はいずれも「父の認知」と「父母の婚姻」によって発生します。※母の認知については、認知を待たず「分娩の事実」によって母子関係が発生しますので、実質的に父の認知のみとなります。

婚姻準正(1項)

婚姻準正では、父が子を認知(非嫡出子)した後に、その母と婚姻をした場合に嫡出子の身分を取得します。

認知準正(2項)

認知準正は、少々ややこしいです。条文上、父母が婚姻中に認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得するとなっています。そのまま解釈すると準正の効果発生は「認知の時」のはずです。

しかし、認知の時とすると国籍取得や相続上で問題が起こったため、子の保護の観点から実務上では「婚姻の時」に遡るとされています。

死後準正(3項)

死後準正とは、非嫡出子の子が死亡した後に嫡出子の身分を得ることです。婚姻準正と認知準正を準用すると規定されていますので、同じく「婚姻の時」に準正の効果が発生します。

注意点は、死後認知をする場合はその子に直系卑属があるときに限られるという点です。その直系卑属が成年であるときはその者の承諾も必要となります(783条)。

3パターンの準正の効果発生について表にするとこのようになります。いずれも「婚姻の時」に効果が発生するということです。

さらに関連論点として次のようなものがあります。

| 準正後に婚姻が取り消された場合 | → 嫡出子の身分は失わない |

| 婚姻解消後に認知された場合 | → 嫡出子の身分を取得できる |

仮に、準正の後に婚姻が取り消された場合はどうなるのでしょうか?この場合は、嫡出子の身分は失われません。婚姻の取消しの効果は将来に向かって効力を生ずる(将来効)ため、それ以前の準正の効果は失われないということです。

また、婚姻解消後に認知された場合は、一度父母が婚姻をしていた以上は準正を認めるべきであるとされ、嫡出子の身分を取得できます。

準正の出題手口の例

(難)父母が婚姻解消後に子を認知した場合は、準正による嫡出子の身分を取得できない。

× (一度父母が婚姻していた以上は準正が認められる)