養子(普通養子縁組)、縁組の無効・取消しの重要項目をわかりやすく独学する【民法】

「養子」は、養子縁組・離縁など親族関係に関する法律で、民法では親族法に分類されています。縁組・離縁の要件や無効・取消し、特別養子縁組制度などが主な内容です。

養子に関する資格試験での出題傾向

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

| 宅建 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 行書 | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – | – |

| 司書 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

「養子」については、宅建試験では相続法ばかり出題されることもあり過去10年で出題はありませんが、行政書士試験では2回とそれなりに出題されており、司法書士試験に至っては5回で過去5年間に4回と集中的に出題されています。親族法を学ぶ上では比較的重要度が高く、外せない項目といえるでしょう。

縁組(普通養子縁組)の要件

縁組は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」に分けられ、内容は大きく異なっています。ここでは一般的な「普通養子縁組」について説明します。民法では792~810条に規定されています。

※「特別養子縁組」については別ページで記載していますのでご参考ください。

養親となる者の年齢(民法792条)

第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。

養親になれるのは20歳から(18歳ではない。)

「養子」がいるからには必ず「養親」がいます。この養親は20歳に達した者でないとなることができません。

成年年齢の改正前からこの条文は「20歳に達した者」と書かれていたのですが、成年が18歳に改正された際に変更されませんでした。そのため、この条文をちゃんと記憶していないと、いざ試験で問われた際に成年である18歳から養親になれると勘違いしてしまう可能性がありますので注意が必要です。

その他の養子縁組の要件(民法793条~798条)

| 縁組内容 | 要件 |

|---|---|

| 尊属又は年長者の養子の禁止(793条) | 尊属又は年長者を養子にすることはできない。 |

| 後見人が被後見人を養子とする縁組(794条) | 家裁の許可を得なければならない。 |

| 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組(795条) | 原則:配偶者とともにしなければならない。(夫婦共同縁組) 例外:配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者が意思表示できない場合は単独で可。(配偶者の連れ子) |

| 配偶者のある者の縁組(796条) | 原則:配偶者の同意を得なければならない 例外:配偶者とともに縁組する場合又は配偶者が意思表示できない場合は同意不要。 |

| 15歳未満の者を養子とする縁組(797条) | ①子の法定代理人が代わって縁組承諾可(代諾縁組) ②上記承諾には、養子となる者の父母でその監護をすべき者又は親権停止されている者が他にあるときはその同意必要。 |

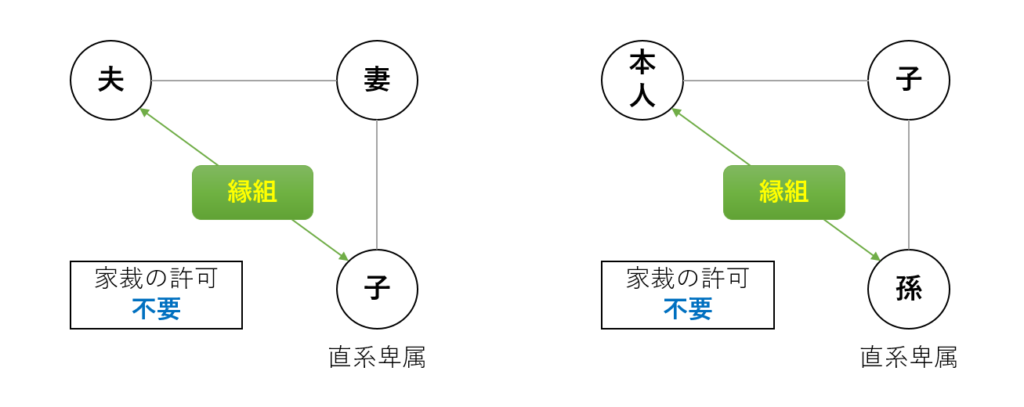

| 未成年者と養子とする縁組(798条) | 原則:家裁の許可を得なければならない。 例外:自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可不要。(孫、配偶者の連れ子等) |

養親の年齢の他にも、上記の表のように状況によって要件が課されます。後述しますが、縁組はこれらの要件を満たしていなければ(又は禁止条件に当てはまっていない)、縁組の届出は原則として受理されません。

これらの要件のうち、ややこしいのは「配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組」と「配偶者のある者の縁組」「未成年者を養子とする縁組」が異なること、夫婦の一方のみと縁組する場合や自らが養子となる場合もあることです。

配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組(民法795条)・配偶者のある者の縁組(同796条)

「配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組」(795条)は、夫婦共同縁組とも言われ、原則として夫婦が共同して縁組をすることが要件(配偶者の一方のみは不可)です。

ただし、例外的に「配偶者の嫡出子」を養子とする場合は単独で縁組が可能です。「配偶者の嫡出子」とは、例えば配偶者の前婚で生まれた子のことです。配偶者はもともとその子とは親と嫡出子の関係であるため養子縁組をする必要がありません。そのため単独で縁組が可能(むしろ単独でしかできない)となっています。

「配偶者のある者の縁組」(796条)は、未成年者を対象としておらず、成年者を養子とします。夫婦で共同で縁組をする必要がなく、単独での縁組が可能(配偶者の同意は必要)となっています。

| 配偶者のある者の縁組(795条・796条) | |

|---|---|

| 未成年者を養子とする場合 (795条) | 原則:配偶者とともにしなければならない 例外:配偶者の嫡出子を養子とする場合(配偶者の同意必要) 又は配偶者が意思表示不可の場合、単独で可 |

| 成年者を養子とする場合 (796条) | 夫婦の一方が単独で縁組可能 原則:配偶者の同意必要 例外:配偶者とともにする場合 又は配偶者が意思表示不可の場合、同意不要 |

また、「配偶者のある者の縁組」(796条)には、養親だけでなく養子になるパターンもあります。要件は養親になる場合と同様です。

未成年者を養子とする縁組(民法798条)

未成年者を養子とする場合は、原則として「家庭裁判所の許可」が必要です。ただし、配偶者の直系卑属(配偶者の連れ子等)又は自己の直系卑属(孫)を養子とする場合は、例外的に家庭裁判所の許可は不要となります。

配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組(795条)と間違えて覚えやすいため違いを下記の表にまとめてみました。

| 民法795条と同798条の違い | |

|---|---|

| 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組(795条) | 原則:夫婦でする必要がある 例外:配偶者の嫡出子の場合は単独で可(直系卑属ではない) |

| 未成年者を養子とする縁組 (798条) | 原則:夫婦の要件はなく、単独で可。家裁の許可必要。 例外:自己又は配偶者の直系卑属の場合は家裁の許可不要。 |

縁組の方式(民法799条~800条)

| 届出 | ※婚姻の規定(738~739条)を準用。 戸籍法の定めるところにより、届出をすることによって効力を生ずる。 届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭でする。 成年被後見人が縁組をするには、その成年後見人の同意を要しない。 |

| 受理 | 792~798条までの規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ受理不可。 |

縁組は、当事者の合意に基づき、届出をすることによって成立します。届出については婚姻の規定が準用されており、これらは離婚・離縁にも準用されています。つまり届出の方式は婚姻・離婚・縁組(特別養子縁組を除く)・離縁で共通しているということです。

「受理」は役所側がすることですが、法令違反があると受理されません。とは言っても手違いで受理されてしまうこともあり得ます。その場合は縁組の取消しができるのであって、取り消されない限りは有効であることに注意が必要です。(※無効のケースを除く)

縁組の効力(民法809条)・養子の氏(民法810条)

| 縁組の効力 | 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 |

| 養子の氏 | 原則:養親の氏 例外:婚姻によって氏を改めた者は、この限りでない。 |

養子縁組をすると、養子は、養親の嫡出子の身分を取得し、親子関係になります。重要な注意点としては、実親との親族関係は残るということです。(※特別養子縁組では異なります。)

養子の氏の例外については、「氏(民法)」に関する記事で解説していますのでご参考ください。

法定血族(民法727条)

| 養子 | 養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。(727条) |

| 養親 | 養子の実親側とは親族関係にならない(判例) ただし、縁組後の養子の直系卑属は親族関係となる。 |

さらに、養子は、縁組によって養親側とも血族関係(法定血族)となります。これにより養子は実親側(自然血族)と養親側(法定血族)の両方と血族関係になります。血族とは両親、兄弟姉妹、おじおば、いとこ等、自分が結婚していない時の親族をイメージすればよいでしょう。※「自分の血族の養子」となった場合は自分も「自分の親族」となる等かなりややこしくなります。

一方、養親は、養子の実親側とは親族関係とはなりません。ただし、縁組後の養子の直系卑属(子供が生まれた等)は養親にとっても親族となります。

縁組の無効・取消し(民法802条~808条)

| 縁組の無効(802条) | 縁組は、次の場合に限り、無効。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が799条で準用する739条2項に定める方式を欠くだけの場合は無効とはならない。 |

| 縁組の取消し(803条) | 縁組は、804~808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 |

縁組を解消すること(婚姻における離婚のようなもの)は「離縁」といいますが、縁組の無効・取消しは離縁とは異なります。縁組の無効・取消しは縁組が違法状態であるため縁組自体が無効であったり取消しができたりすることです。

例えば、縁組の意思が全くないにもかかわらず勝手に縁組届を出されて受理されてしまった場合などは、当事者の一方の縁組の意思を欠いているため無効な縁組となります。

一方、当事者間の意思による縁組であっても、一定の取消原因のある縁組は取り消すことができます。ただし、取り消すまでは有効であり、取消権を失う又は追認をすると有効な縁組となります。

縁組の取消しに関する条文を下記の表にまとめてみました。※縁組の取消しは必ず家庭裁判所に請求する必要があります。

| 縁組の取消し | 取消対象 | 内容 |

|---|---|---|

| 養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し(804条) | 792条の規定に違反した縁組 | 原則:養親又はその法定代理人が取消請求可。 例外:養親が、20歳に達した後6か月を経過し、又は追認したときは請求不可。 |

| 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し(805条) | 793条の規定に違反した縁組 | 各当事者又はその親族から取消請求可。 |

| 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し(806条) | 794条の規定に違反した縁組 | ①原則:養子又はその実方の親族が取消請求可。 例外:管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6か月を経過したときは請求不可。 ②上記の追認は、養子が成年に達し又は行為能力を回復した後にしなければ無効。 ③養子が、成年に達せず又は行為能力を回復しない間に管理の計算が終わった場合、期間は養子が成年に達し又は行為能力を回復した時から起算する。 |

| 配偶者の同意のない縁組等の取消し(806条の2) | 796条の規定に違反した縁組 | ①原則:縁組の同意をしていない者が取消請求可。 例外:その者が、縁組を知った後6か月を経過し、又は追認をしたときは請求不可。 ②原則:詐欺又は強迫によって796条の同意をした者は、取消請求可。 例外:その者が、詐欺発見もしくは強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認をしたときは請求不可。 |

| 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し(806条の3) | 797条2項の規定に違反した縁組 | ①原則:縁組の同意をしていない者が取消請求可。 例外:その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6か月を経過し、もしくは追認をしたときは請求不可。 ②詐欺又は強迫によって796条2項の同意をした者について、前条②の規定を準用。 |

| 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し(807条) | 798条の規定に違反した縁組 | 原則:養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者が取消請求可。 例外:養子が、成年に達した後6か月を経過し、又は追認をしたときは請求不可。 |

| 詐欺又は強迫による縁組の取消し(747条準用) | 詐欺又は強迫による縁組 | ①詐欺又は強迫によって縁組をした者は取消請求可。 ②取消権は、当事者が詐欺発見もしくは強迫を免れた後6か月経過、又は追認したときは消滅。 |

条文がごちゃごちゃとありますが、簡単にまとめると次のことについて定められています。

1.縁組の規定(792~798条)に違反した縁組は取り消せる

2.誰が取消請求できるか

3.取消期間はいつまでか

共通しているのは「取消期間が6か月」「追認すると取消不可」というところです。ただし、それぞれのケースで取消期間の起算点が異なる点にはご注意ください。

「取消しできる者」については婚姻の取消しのように「検察官」などの特殊な者はいません。一つ一つ頭に入れようとするよりは、各ケースで妥当な線が思い浮かべばいいくらいではないでしょうか。

※後見人と被後見人には「未成年後見人と未成年者」「成年後見人と成年被後見人」のケースがあります。

婚姻の取消し等の規定の準用(808条)

808条では、上述747条の他748条の規定を縁組に、769条・816条の規定を縁組の取消しに準用すると規定されています。(※「婚姻」の部分を「縁組」に、「離婚」「離縁」の部分を「縁組の取消し」にそれぞれ読み替える)

| 婚姻の取消しの効力(748条) | 「婚姻の取消しの効力」をご参考ください。 |

| 離婚による復氏の際の権利の承継(769条) | 祭祀に関する権利の承継 ※試験ではあまり重要でないと思われるため省略 |

| 離縁による復氏等(816条) | 養子は、縁組の取消しによって縁組前の氏に復する。 |

養子縁組の出題手口の例

(普)未成年者を養子とする場合、その未成年者が配偶者の直系卑属である場合でも、家庭裁判所の許可を得なければならない。

× (家庭裁判所の許可は不要。)

(難)養子の直系卑属は、その出生が養子縁組の前後にかかわらず、養親と親族関係になる。

× (縁組前に生まれた養子の直系卑属は養親と親族関係にはならない。)

養子縁組に関する重要判例

養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによって養子縁組が成立することはない。