婚姻の成立・要件・効力、婚姻の無効・取消し(一部法改正あり)の重要項目をわかりやすく独学する【民法】

「婚姻」は、配偶者と夫婦となることで一般的に結婚と呼ばれますが、法律上では婚姻と呼ばれます。民法では親族法に分類され、731~754条までに規定されています。相続法とも関係の深い重要な内容です。

婚姻に関する資格試験での出題傾向

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

| 宅建 | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – |

| 行政書士 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – |

| 司法書士 | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |

「婚姻」は「離婚」とセットとも言えますが、過去10年、親族法の出題が少ない宅建試験では1回、行政書士試験では4回(H27年は択一のほか記述問題でも婚姻絡みの問題が出題、H28は離婚に伴う財産分与の記述が出題)、司法書士試験でも3回と、少なくない頻度で出題があります。特に行政書士試験では記述問題で問われた実績もあり、親族法の中では基本項目なので当然学習はしておくべきでしょう。

婚姻の成立・要件(民法731~741条)

第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

上記は「婚姻適齢」の条文で、婚姻は、18歳にならなければできません。以前は男18歳、女16歳となっていましたが、成年年齢が18歳に変更された際に婚姻適齢も男女18歳に統一されました。※未成年者が婚姻すると民法上成年と同じ扱いとなる成年擬制の規定も削除されました。

| その他の婚姻における禁止規定等 | |

|---|---|

| 重婚禁止(732条) | 配偶者のある者は、重ねて婚姻不可。 |

| 再婚禁止期間(733条)※令和6年改正で削除 | 原則:女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ再婚不可。 例外:上記は次の場合は適用しない。 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 |

| 近親者間の婚姻の禁止(734条) | 原則:直系血族又は三親等内の傍系血族との間では、婚姻不可。 例外:ただし、養子と養方の傍系血族との間では可。 ※特別養子縁組により実方との親族関係が終了(817条の9)した後も上記と同様。 |

| 直系姻族間の婚姻の禁止(735条) | 直系姻族の間では婚姻不可。 ※特別養子縁組による実方との親族関係の終了(817条の9)、離婚等による姻族関係の終了(728条)があった後も上記と同様。 |

| 養親子等の間の婚姻の禁止(736条) | 養子もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者と養親又はその直系卑属との間では、離縁による親族関係終了(729条)があった後も婚姻不可。 |

| 成年被後見人の婚姻(738条) | 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 |

731~736条は「婚姻障害事由」と呼ばれ、これらの規定に違反していると婚姻の届出が受理されません。重婚禁止はもちろんのこと、その他は親族間(+親族関係終了後)における婚姻禁止が主な内容となります。

親族間の婚姻禁止の範囲についてはあまり知らなくても妥当な線を考えれば見当がつくという感じですが、例外的に「養子と養方の傍系血族」との間では婚姻可能です。傍系血族とは兄弟姉妹などが該当し、例えば養子と養親の実子(兄弟姉妹の関係)は婚姻が可能ということになります。「いとこ(四親等の傍系血族)とは結婚できる」というのは有名ですが、これは盲点といえるかもしれません。

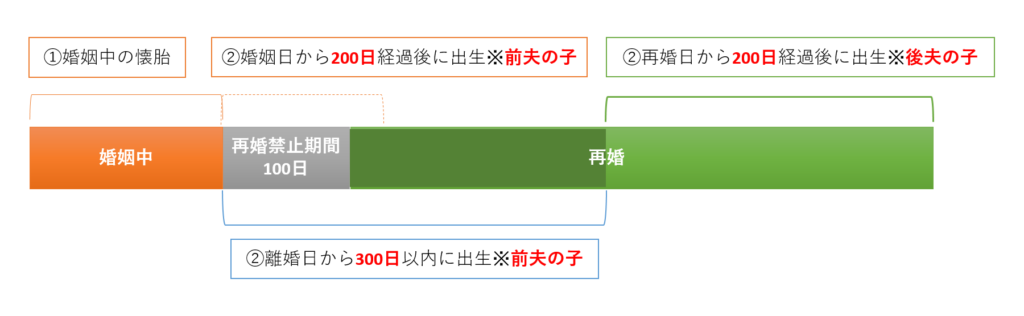

再婚禁止期間とは、女性だけにある制限で嫡出推定(722条)と関係があります。現行の条文では、前婚の解消後100日の間に婚姻をすると、子どもが生まれた場合に前夫と後夫のいずれの嫡出子なのか重複してはっきりしなくなる場合があるため原則として再婚が禁止されているのです。

※再婚禁止期間については、嫡出推定の改正により令和6年改正で削除されます。令和5年度の資格試験ではまだ試験範囲に含まれますのでご注意ください。

婚姻の届出・受理(民法739~741条)

| 届出 | 戸籍法の定めるところにより、届出をすることによって効力を生ずる。 届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭でする。 |

| 受理 | 届出の規定、731~732条、734~736条、738条の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理不可。 |

| 在外 | 外国在住の日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出できる。※上記の届出と受理の規定を準用。 |

婚姻は、当事者の合意に基づき、届出をすることによって成立します。この婚姻の届出の規定は離婚・縁組(特別養子縁組)・離縁にも準用されています。つまり届出の方式は婚姻・離婚・普通養子縁組・離縁で共通しているということです。

「受理」は役所側がすることですが、上述のように法令違反があると受理されません。とは言っても手違い等で受理されることはあり得ます。後述しますが、その場合は婚姻の取消しができるのであって、取り消されない限りは有効であることに注意が必要です。(※無効のケースを除く。)

婚姻の効力(民法750~754条)

| 夫婦の氏 | 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 |

| 生存配偶者の復氏等 | 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。 |

| 同居、協力、扶助の義務 | 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 |

| 貞操義務 | 貞操義務が生じる(不貞行為は離婚原因・不法行為となる) |

| 夫婦間の契約の取消権 | 原則:夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消可能。 例外1:第三者の権利を害することはできない。 例外2:婚姻関係が破綻している場合は取消不可(判例) |

| 姻族関係 | 配偶者の血族と姻族関係になる(三親等内) |

婚姻をすると、上記表に記載した内容の効力が生じます。氏は夫又は妻の氏を称することになります。どちらの氏を称するかは届出の際に決めなければなりません。(※生存配偶者の復氏は「氏」について別途まとめた記事をご参考ください。)

その他、婚姻により、夫婦間には同居、協力、扶助の義務、民法上明記されていませんが貞操義務が生じます。夫婦は一緒に暮らしてお互い協力し助け合っていく義務があり、不倫はしてはいけないといった内容です。

夫婦間でした契約(例えば贈与など)は、婚姻中はいつでも一方から取り消すことができます。ただし、これには例外があり、取消しによって第三者の権利を害してしまう場合や、実質的に夫婦関係が破綻している場合は婚姻中でも取消しが不可となりますので注意が必要です。

婚姻の無効・取消し(民法742~749条)

| 婚姻の無効(742条) | 婚姻は、次の場合に限り、無効。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけの場合は無効とはならない。 |

| 婚姻の取消し(743条) | 婚姻は、744~747条までの規定によらなければ取り消すことができない。 |

婚姻の無効・取消しは、離婚とは異なります。離婚は婚姻関係を解消することですが、婚姻の無効・取消しは婚姻が違法状態であるため婚姻自体が無効であったり取消しができたりすることです。(※初歩的なことですが、「無効」と「取消し」は異なります。)

まず、婚姻の無効は、そもそも最初から婚姻の効力を生じなかったということです。例えば全く結婚する気のない相手と何らかの理由で婚姻の手続がされてしまった場合は無効となります。

一方、婚姻の取消しは、一定の取消原因がある場合に婚姻を取り消すことができるということです。取り消すまでは有効であり、取消権を失う又は追認をすると有効な婚姻となります。

婚姻の取消しに関する条文を下記の表にまとめてみました。※婚姻の取消しは必ず家庭裁判所に請求する必要があります。

| 婚姻の取消し | 取消しの対象 | 内容 |

|---|---|---|

| 不適法な婚姻の取消し(744条) | 731条、732条、734~736条までの規定に違反した婚姻 | ①各当事者、その親族、検察官(当事者の一方が死亡後は不可)が取消請求可。 ②重婚禁止・再婚禁止期間に違反した婚姻は、当事者の配偶者又は前配偶者も請求可。 |

| 不適齢者の婚姻の取消し(745条) | 婚姻適齢(731条)に違反した婚姻 | ①不適齢者が適齢に達した後は取消不可。 ②不適齢者は、適齢に達した後3か月間は取消可。ただし、適齢後に追認をした場合は不可。 |

| 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し(746条) ※令和6年改正で削除 | 再婚禁止期間(733条)に違反した婚姻 | 前婚の解消もしくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、取消不可。 |

| 詐欺又は強迫による婚姻の取消し(747条) | 詐欺又は強迫による婚姻 | ①その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求可。 ②取消権は、当事者が詐欺発見もしくは強迫を免れた後3か月経過、又は追認したときは消滅。 |

婚姻の取消しを請求できるのは、各当事者、その親族、検察官となります。ただし、当事者の一方が死亡した場合は検察官は請求不可となります。重婚禁止の場合は、当事者の配偶者、再婚禁止期間に違反した婚姻は前配偶者がそれぞれプラスされます。

注意すべきは「詐欺又は強迫による婚姻の取消し」です。この規定は離婚・普通養子縁組・離縁の取消しに準用されます。取消しできるのは、当事者が詐欺を知ったとき又は強迫を免れた後3か月間となっていますが、この期間は普通養子縁組・離縁では6か月間に変わるので期間の違いを頭に入れておく必要があります。

婚姻の取消しの効力(民法748条)

第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

1.婚姻の取消しは「将来効」

2.取消しにより、婚姻によって得た財産は相手に返還しなければならない。

→ 取消原因について善意か悪意かで、財産返還の内容が異なる。

取消しは、原則としてさかのぼって効力を生じますが(遡及効)、婚姻の取消しの場合は、将来に向かってのみ効力を生じます(将来効)。婚姻を取り消すことはできても婚姻歴自体は残ることになり、婚姻期間中に生まれた子は婚姻取消後も嫡出子となるので注意が必要です。

| 婚姻取消しによる財産の返還 | |

|---|---|

| 取消原因について善意 | 現に利益を受けている限度(現存利益)において返還 |

| 取消原因について悪意 | 得た利益の全部を返還 相手が善意の場合は損害賠償責任も負う |

2項・3項は「取り消した婚姻によって得た財産」の扱いに関する内容です。結婚を取り消すなら、財産等についても極力元通りにしなければなりません。これは取消原因について善意か悪意かで扱いが異なります。(※法律用語における善意・悪意は「知らない・知っている」という意味になります。)

簡単に言えば、善意の場合は得た財産のうち「残額と生活費等に消費した分(無駄な浪費以外の分)」を返せばよく、悪意の場合は「無駄な浪費分まで全て」返した上、相手が善意の場合は損害賠償責任も負うということです。

離婚の規定の準用(民法749条)

| 離婚等による姻族関係の終了(728条1項) | 姻族関係は、離婚によって終了する。 |

| 離婚後の子の監護に関する事項の定め等(766条) | 父母が協議離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項はその協議で定める等 |

| 離婚による復氏等(767条) | 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議離婚によって婚姻前の氏に服する。 |

| 財産分与(768条) | 協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求できる。 |

| 離婚による復氏の際の権利の承継(769条) | 祭祀に関する権利の承継 |

| 子の氏(790条1項但書) | 子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 |

| 離婚又は認知の場合の親権者(819条2・3・5・6項) | 裁判上の離婚の場合には、裁判所は父母の一方を親権者と定める等 |

婚姻の取消しは家庭裁判所に請求しますので裁判上の離婚に近いと言えます。そのため、上記表の離婚に関する規定が準用されます。766~769条の規定は協議離婚に関する規定ですが、これらは裁判上の離婚に準用されていますので、婚姻の取消しにも準用されるということです。

ここではこれらの離婚の規定が準用されることを頭に入れておく程度でよいでしょう。

婚姻に関する出題手口の例

(普)詐欺又は強迫による婚姻の取消しをするには、詐欺を発見し又は強迫を免れた後6か月経過するまでに家庭裁判所に請求しなければならない。

× (6か月ではなく3か月)

婚姻に関する重要判例等

「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義 S44.10.31

民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。