嫡出推定(法改正あり)の重要部分をわかりやすく独学する【民法・親族法】

「嫡出推定」とは、生まれた子供がいわゆる「嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子供)」であることを推定するための規定です。

嫡出に関する資格試験での出題傾向

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

| 宅建 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? |

| 行書 | – | 記述 | – | – | – | – | – | – | – | ? |

| 司書 | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – | – | – |

「嫡出」に関する出題は少ないです。宅建・行政書士では親族・相続法の出題が少ない(だいたい各1問)うえに、相続法のほうが出題されやすい傾向があります。一方、司法書士は親族・相続法は各2問ずつ出題されるため、若干出題されやすいと言えます。

本記事の「嫡出推定」の規定は改正され、新条文が令和6年4月1日から施行されます。ただし、令和5年度の資格試験ではまだ改正前のものが適用されるのでご注意ください。(今更出題はないかもしれませんが)

重要条文① 嫡出の推定(民法772条)

※現行の条文(改正前)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

まず、改正前(現行)の嫡出推定ですが、この規定は生まれた子供の夫を推定できるようにするためにあります。(※民法の「推定」は反証があれば覆ります。)

①婚姻中に懐胎した子 → 夫の子と推定

②婚姻の日から200日経過後に生まれた子 → 婚姻中に懐胎したものと推定

③婚姻の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた子 → 婚姻中に懐胎したものと推定

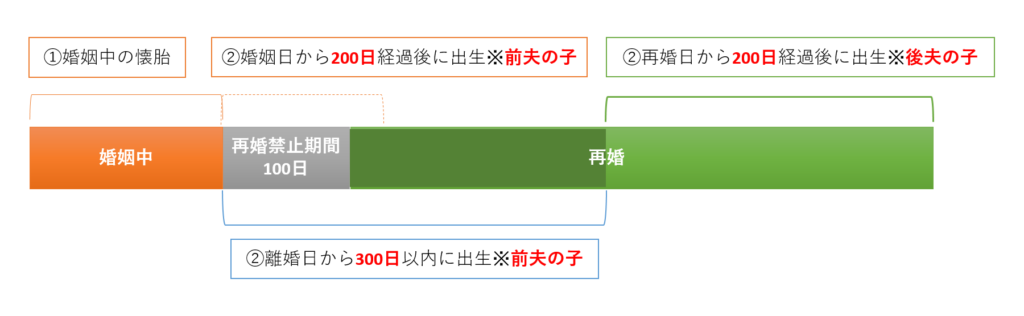

婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます(1項)。「婚姻の日から200日経過後に生まれた子」及び「離婚(又は婚姻の取消し)の日から300日以内に生まれた子」は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(2項)。

この場合、問題となるのは、上記図解のように妻が離婚後に再婚した場合です。仮に離婚後150日経過して再婚したとしても、離婚後200日経過時点で出生した子は「前夫の子」となります。再婚後の夫の子と推定されるためには、離婚後300日経過後又は再婚後200日経過後に生まれる必要があるということです。

「100日間の再婚禁止期間(妻のみ。離婚後300日以内-再婚後200日=100日という計算)」というものがありますが、前夫か後夫の子なのか推定できなくなるのを避けるために設けられています。(ただし、その時に妊娠していなければ婚姻は可能です。)

推定されない嫡出子・推定の及ばない子

さらに、条文にはありませんが「推定されない嫡出子」・「推定の及ばない子」というものもあります。

「推定されない嫡出子」は婚姻前の懐胎(デキ紺・授かり婚)のことで、出生時から嫡出子の身分を取得します(夫の子)。

一方、「推定の及ばない子」とは、例えば父が懲役中に懐胎したなど絶対に夫の子であり得ないケースのことで、嫡出推定が及びません。

ここからは令和6年改正後の嫡出推定の内容となります。

重要条文② 嫡出の推定(民法772条)※令和6年改正

※令和6年改正後の条文

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎した者と推定する。

3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4 前三条の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

嫡出推定の規定が改正されたのは「無戸籍(の子供)問題」を解消するためです。改正前の規定では、離婚後300日以内に出産した場合など前夫の子と推定されてしまうため又は前夫に子供の存在を知られたくない等の理由で出生届がされないという問題が起こっていたとのこと。

新しくなった嫡出推定では、現行条文では前夫の子と推定されるケースでも現在の夫と推定されるようになりました。

改正後の嫡出推定 1項・2項

妻が婚姻中に懐胎 → 当該婚姻における夫の子と推定

女が婚姻前に懐胎し、婚姻後に生まれた子 → 当該婚姻における夫の子と推定

婚姻成立日から200日以内に生まれた子 → 婚姻前の懐胎と推定

婚姻成立日から200日経過後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子 → 婚姻中の懐胎と推定

改正によって、「推定されない嫡出子(デキ婚・授かり婚)」がなくなり、当該婚姻における夫の子と推定されるようになりました(1項)。また、「婚姻成立日から200日以内に生まれた子」は婚姻前の懐胎と推定され、同じくデキ婚・授かり婚をした夫の子ということになります(2項)。

改正後の嫡出推定 3項・4項

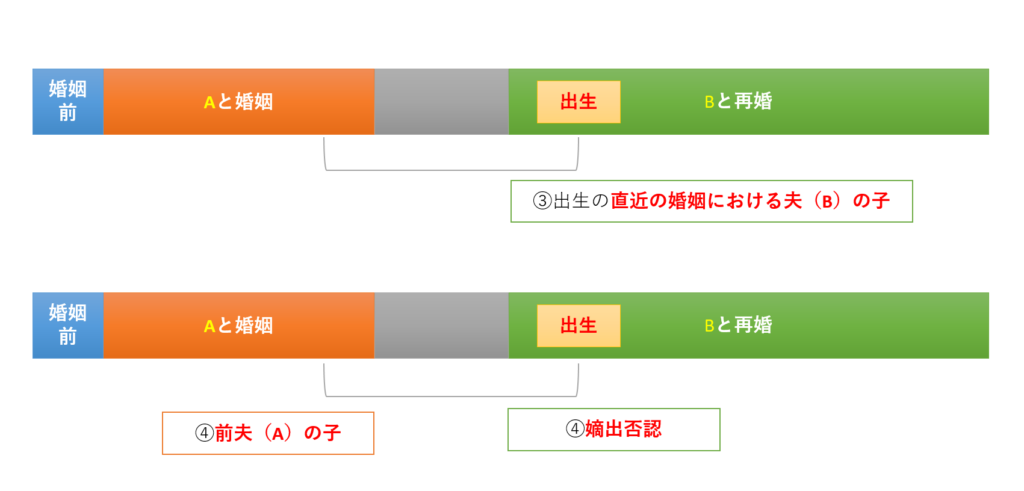

女が子の懐胎から出生の時までに2以上の婚姻をしていた時

→ その子の出生の直近の婚姻における夫の子と推定

直近の婚姻における夫が子の嫡出を否認した場合

→ その夫を除く直近の婚姻における夫の子と推定

上記図解のように、再婚禁止期間が撤廃され、女が子の懐胎から出生までの間に2以上の婚姻をしていた場合は、子の出生の直近の婚姻における夫の子と推定されるようになりました(3項)。これによって改正前(現行)の規定では前夫の子と推定される場合でも現在の夫の子と推定されるため、無戸籍の子とはなりにくくなったと言えるでしょう。

ただし、直近の婚姻の夫に嫡出を否認されるケースもあり得ます。その場合は、その否認した夫を除く直近の婚姻における夫の子と推定されることになります(4項)。

二重の推定が及ぶ嫡出子、父を定めることを目的とする訴え(773条)

嫡出推定に関連する内容として、「父を定めることを目的とする訴え」があります。

第七百七十三条 第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

これは「二重の推定が及ぶ嫡出子」についての手続です。もし重婚をした女が出産をした場合、「直近の婚姻」でどちらが父なのかを推定することができず、二重の推定が及ぶことになります。この場合、訴えによって裁判所が父を定めるということです。

| 改正前 | 再婚禁止期間(733条1項)の規定に違反して再婚 |

| 改正後 | 重婚禁止(732条)の規定に違反して婚姻 |

改正前条文では「再婚禁止期間に違反して出産」が想定されていましたが、嫡出推定の改正、再婚禁止期間の削除により、重婚禁止違反の場合の手続となったようです。

嫡出に関する重要判例等

嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届と認知の効力 最判昭和53.2.24

嫡出でない子につき、父から、これを「嫡出子とする出生届」がされ、又は「嫡出でない子としての出生届」がされた場合において、各出生届が戸籍事務管掌者によって受理された時は、その各出生届は「認知届」としての効力を有する。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません